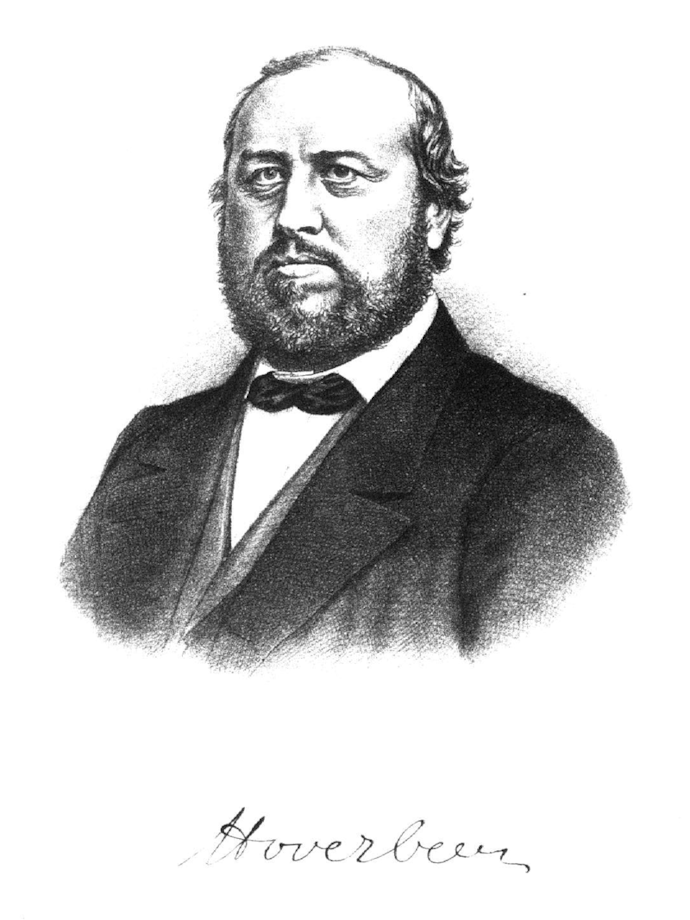

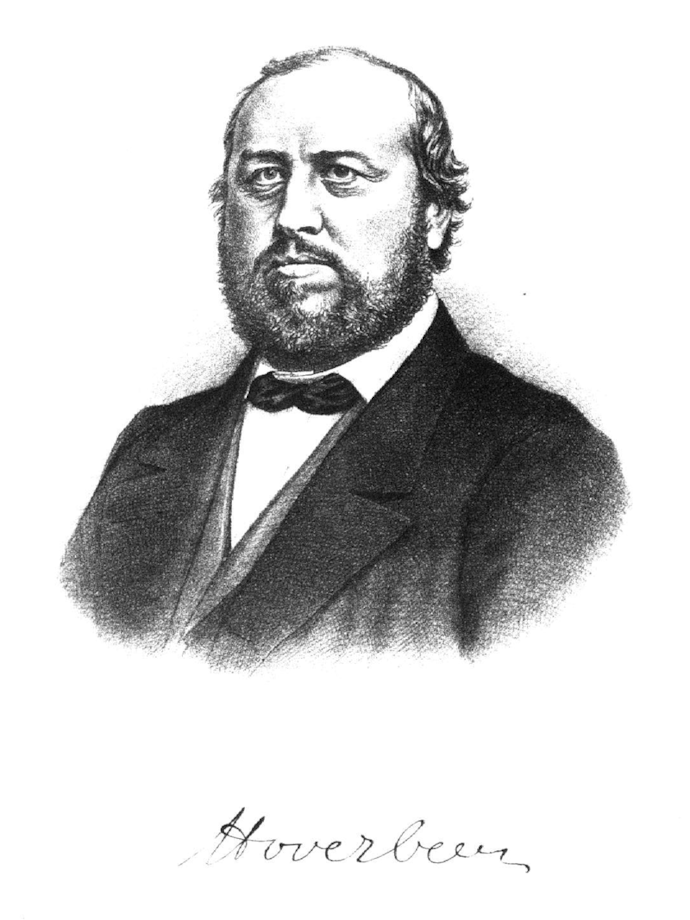

Leopold Freiherr von Hoverbeck – 150. Todestag

August 2025

Preußischer Politiker

* 25. Juli 1822 in Nickelsdorf (Kreis Allenstein)

† 12. August 1875 in Gersau (Schweiz)

(Ferdinand Ernst) Leopold Freiherr von Hoverbeck wurde als Sohn des Rittmeisters (Johann) Ernst Hoverbeck und der (Emilie) Wilhelmine geb. Thiel, Tochter eines Domänenamtmannes, im kleinen Dorf Nickelsdorf (poln. Nikielkowo) nordöstlich von Allenstein im Ermland (poln. Olsztyn) geboren und evangelisch getauft. Er hatte noch zwei jüngere Geschwister: Lydia und Ernst.

Seine Vorfahren wanderten im 16. Jahrhundert als Glaubensflüchtlinge von Flandern nach Ostpreußen aus, gewannen im Zeitverlauf immer mehr Ansehen, wurden geadelt und erwarben schließlich nach und nach immer mehr Güter in den Kreisen Rastenburg (Queden, Wolka, Laxdoyen), Friedland (Romsdorf), Sensburg (Bosemb, Eichmedien, Budzisken), Heiligenbeil (Hasselpusch), Lötzen (Grünwalde, Bartlickshöfen), Allenstein (Nickelsdorf).

Die Eltern Leopolds lebten in Nickelsdorf zuerst sehr bescheiden in einer Hütte des Gutes mit Wirtschaftsgebäuden, die sich im desolaten Zustand befanden. In dieser Zeit der 1820er Jahre, wo eine schwere Wirtschaftskrise in Ostpreußen herrschte, bewirtschafteten die Hoverbecks den Hof mit Fleiß, Intelligenz und Sparsamkeit und meisterten so die Krise.

„Leo“, der auf einem Auge blind war, genoss in den ersten zehn Lebensjahren eine spartanische Erziehung, d. h. er „schlief auf der Diele, in eine wollene Decke gewickelt“, bekam jeden morgen „einen Eimer kalten Wassers über den Kopf“ geschüttet, hatte bloß ein leinenes Hemd an und lief – auch im Winter – barfuß herum.

Den ersten Unterricht erhielt er vom Vater und ab dem achten Lebensjahr von einem alten katholischen Dorfschullehrer. Auch war er mit ausdrücklicher Billigung des Vaters Chorknabe bei der katholischen Messfeier.

Im Alter von zehn Jahren, also ab 1832 besuchte Leopold Hoverbeck das Friedrichskollegium in Königsberg und freute sich immer besonders auf die Ferien, die er, wenn die Zensuren es erlaubten, auf dem elterlichen Gut in Nickelsdorf verbringen durfte, das inzwischen sehr gut florierte.

1837 erfolgte in Königsberg die Konfirmation und 1840 legte Hoverbeck das Abiturientenexamen ab.

Ab Spätherbst 1840 studierte er Jura und Cameralia (Kameralwissenschaft) in Königsberg, dann auf Geheiß des Vaters ab Herbst 1841 – 1842 in Berlin, wo ihm weder die Stadt noch die Studentenschaft zusagte, und schließlich die letzten beiden Semester bis 1843 wieder in Königsberg. Dort trat er der Studentenverbindung Littuania bei, wurde dort Senior und brachte sich auch musikalisch wie literarisch ein.

Nach Bestehen des ersten juristischen Examens kam die Vereidigung als Referendar (Auskultator).

Da Hoverbeck die Arbeit im Rechtswesen aber nicht interessierte, nahm er Urlaub und arbeitete unter Anleitung seines Vaters, der inzwischen eine einflussreiche Position im Zusammenhang mit großen Meliorationsprojekten innehatte, auf dem elterlichen Gut.

Anschließend (1844 – 1845) ging er für ein Jahr nach Regenwalde (Pommern) auf die höhere landwirtschaftliche Lehranstalt (Landbau-Akademie), die von Prof. Carl Sprengel geleitet wurde.

Dort hörte er Vorlesungen zur Pflanzenkultur, Viehzucht und Tierchirurgie.

Während des Studiums in Regenwalde (Ende 1844) bat er um seine Entlassung von der Stelle als Auskultator am Königsberger Oberlandesgericht.

In der Zeit von Juli bis Oktober 1845 schickte ihn sein Vater auf eine landwirtschaftliche Studienreise, die durch West-, Süd-, und Mitteldeutschland ging und Hoverbeck sehr beeindruckte, wovon die Einträge in seinem Tagebuch zeugen.

Nach der Reise kaufte der Vater seinem Sohn das heruntergekommene Rittergut Adlig-Quetz bei Guttstadt, welches Leopold 1846 übernahm und in den folgenden einsamen Jahren auf Vordermann brachte, bevor er 1853 Leopoldine aus dem Hause der Rittergutsbesitzers Käswurm heiratete, die eine Nachfahrin evangelischer Glaubensflüchtlinge aus dem Salzburger Raum war.

Hoverbeck stand im engen Briefkontakt mit seinem Freund, dem Oberlehrer und kurzzeitigem Abgeordneten der preußischen Nationalversammlung, Carl Witt, mit dem er sich politisch austauschte und von dem er über das politische Geschehen in Berlin, z. B. im Zusammenhang mit der Revolution vom März des Jahres 1848 unterrichtet wurde, woraufhin sich Hoverbeck in der Folge zunehmend auch für Fragen nationalpolitischen Charakters zu interessieren begann.

1849 legte er in Quetz eine Baumschule mit Obstgarten mit bis zu 1300 Obstbäumen an und züchtete ab 1850 vorzügliches ostpreußisches Obst: überwiegend bestimmte Äpfel- und Birnensorten.

Darüber stand er im Austausch mit einem Hohenheimer Obergärtner, den er auf seiner früheren Reise traf, der Hoverbecks Baumschnittmethoden in seinem Heimatort einführte und die ostpreußischen Edelreiser in verschiedenen Teilen Deutschlands und darüber hinaus verbreitete.

Ab 1854 gab Lucas, der Obergärtner, zusammen mit Oberdieck eine Monatsschrift für Pomologie und praktischen Obstbau heraus, an der auch Leopold rege mitwirkte.

1855/1856 übernahmen Leopold und seine Frau das Gut in Nickelsdorf, nachdem die Eltern nach Königsberg (und später nach Elbing) gezogen waren. Auch dort legte er ohne zu zögern einen sehr großen und sorgsam gepflegten, vielfältigen Obstgarten an.

Von 1858 – 1870 wurde Leopold Hoverbeck für den Wahlkreis Allenstein in den preußischen Landtag gewählt, wo er von der Fraktion Georgs von Vincke ausgehend, sich 1860 mit anderen Abgeordneten als Fraktion „Jung-Litauen“ abspaltete, aus der u. a. 1861 die Deutsche Fortschrittspartei hervorging.

Als einflussreiches Mitglied der Partei war er in der Rolle des Berichterstatters für den Militäretat in der Budgetkommission für alle Budgetfragen zuständig.

1862 wurde Hoverbeck Direktor der Ostpreußischen Landschaft für das Department Mohrungen.

Er erfreute sich einer ausgezeichneten Gesundheit und konnte so neben der Bewirtschaftung seines Gutes mit Baumschule und Obstgarten auch verschiede Geschmackstests und Einlagerungsversuche vollziehen und darüber publizieren.

Von 1867 – 1870 war Hoverbeck Abgeordneter für den zweiten Berliner Wahlkreis im Norddeutschen Reichstag und von 1871 – 1875 für den Wahlkreis Sensburg/Ortelsburg im Deutschen Reichstag.

Unerwartet starb Leopold von Hoverbeck im Alter von 53 Jahren während eines Aufenthaltes in Gersau am Vierwaldstättersee (Schweiz).

Er hatte eine Adoptiv-Tochter Olga (Tochter des Allensteiner Landgerichtsrates Mahraun).

Werke (Auswahl):

Div. volkswirtschaftliche Aufsätze in der Osteroder Dorfzeitung (Neue Dorfzeitung), hrsg. Carl Witt, 1849-1850.

Aufsätze in Monatsschrift für Pomologie und praktischer Obstbau, Stuttgart, 1854 – 1859, 1871.

Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses, z.B. von 1861, 1862.

Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen Bundes bzw. des deutschen Reichstags.

Bildnachweis:

Von Autor/-in unbekannt - Pomologische Monatshefte. Jg. 1878, Tafel ggüb. S. 1 – Bücherei des Deutschen Gartenbaues, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34174198

Quellen:

Ostdeutsche Gedenktage 1975, Bonn.

Leopold Freiherr von Hoverbeck (geboren 1822, gestorben 1875) – Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte von Ludolf Parisius, Erster Teil, Berlin, 1897.

Leopold Freiherr von Hoverbeck (geboren 1822, gestorben 1875) – Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte von Ludolf Parisius, Zweiter Teil, Abteilung 1, Berlin, 1898.

Hoepke, Klaus-Peter, "Hoverbeck, Leopold Freiherr von" in: Neue Deutsche Biographie 9 (1972), S. 663-664 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118775103.html#ndbcontent

Das Ostpreußenblatt, 15. April 1967, Jahrgang 18, Folge 15, S. 11.

Pomologische Montatshefte, 24. Jahrgang, Stuttgart, 1878.

https://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=108282

https://kulturstiftung.org/biographien/hoverbeck-leopold-freiherr-von-2

https://de.wikisource.org/wiki/Leopold_von_Hoverbeck |